L’inquinamento ambientale rappresenta una delle preoccupazioni sanitarie più significative su scala globale. Circa 1 persona su 3 al mondo non ha infatti accesso ad acqua potabile sicura (WHO 2019). Nel 2018, il Joint Research Centre ha stimato la presenza in UE oltre 2,8 milioni di siti potenzialmente contaminati per cause correlate all’attività antropica. I siti contaminati rappresentano quindi una seria minaccia per la salute e l’ambiente e la loro bonifica incide notevolmente sulla spesa pubblica. Da ciò emerge la necessità di sviluppare e introdurre sul mercato tecnologie di bonifica più efficaci e sostenibili.

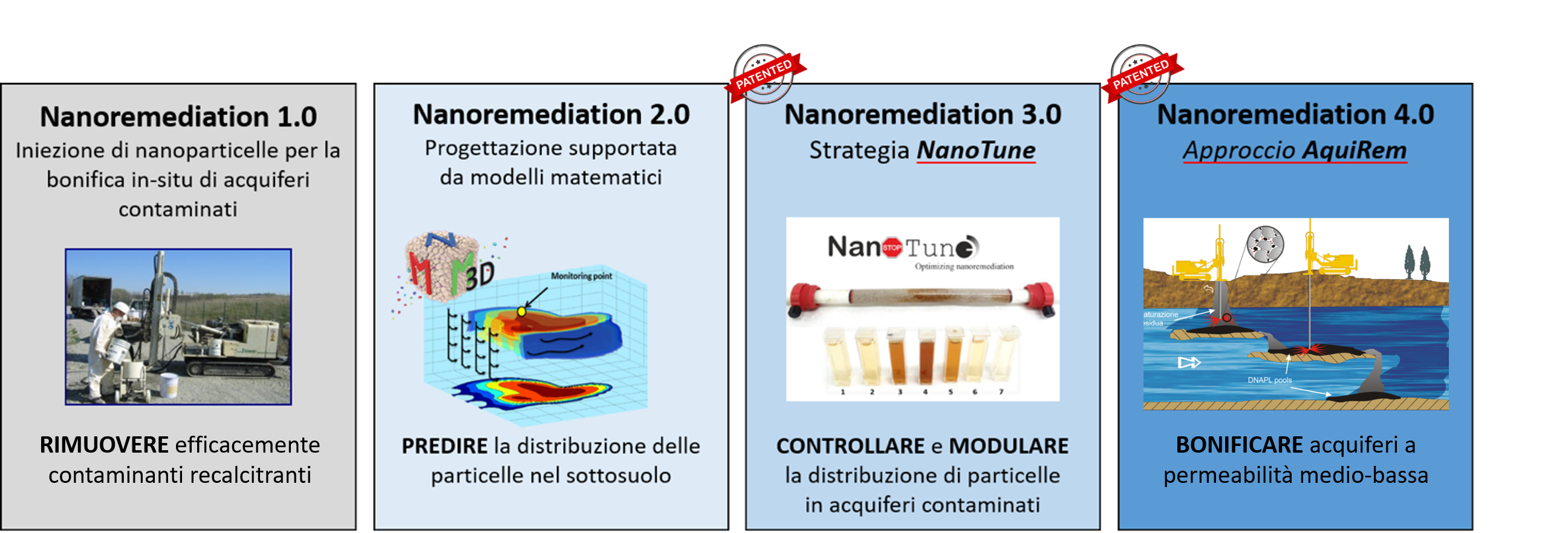

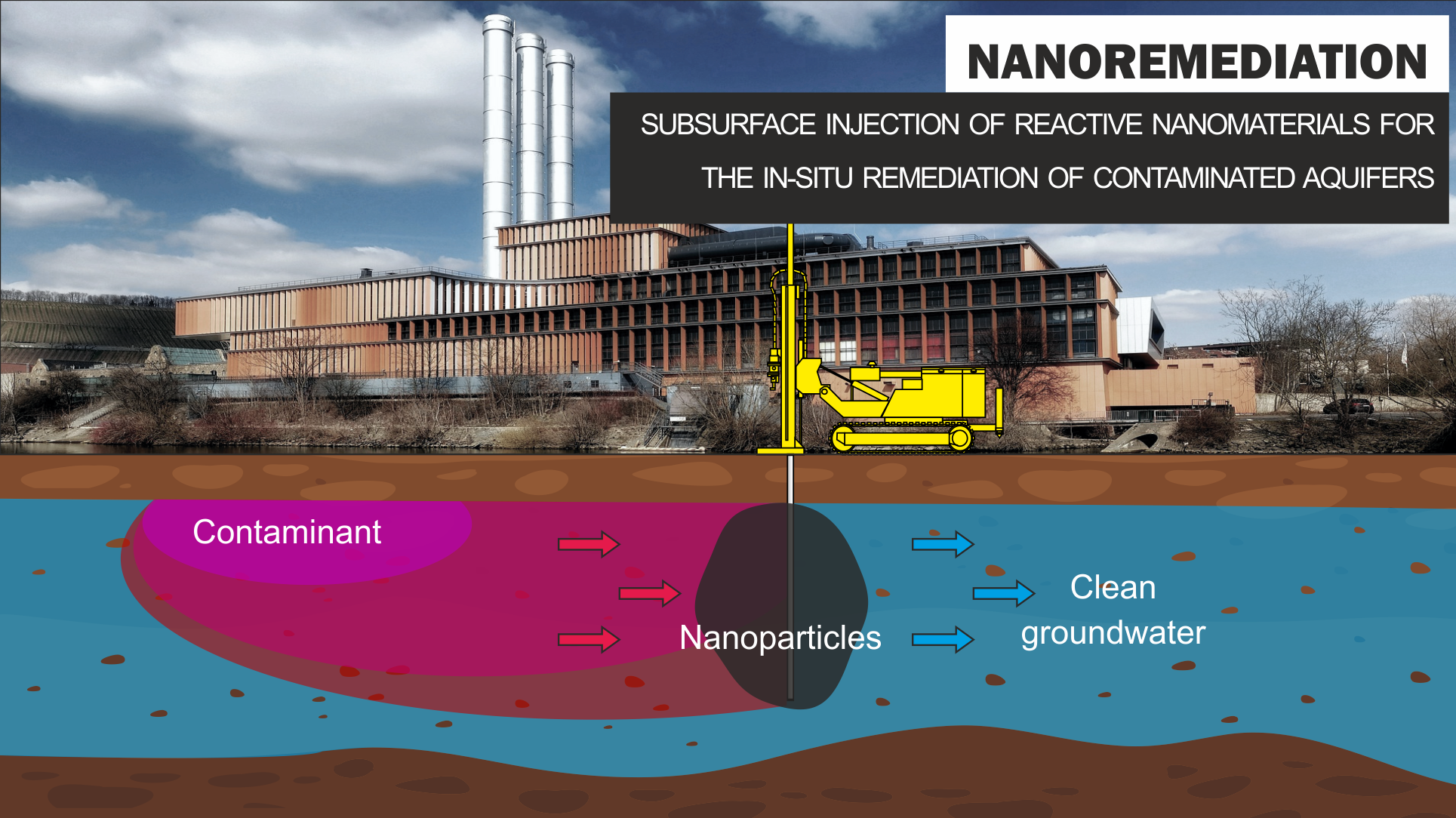

Tra le tecniche di bonifica disponibili, la nanoremediation rappresenta uno degli approcci più efficaci e flessibili. La nanoremediation consiste nell’iniezione nel sottosuolo di nanoparticelle o microparticelle reattive per la rimozione in-situ di inquinanti tossici o cancerogeni, quali solventi clorurati, metalli pesanti, pesticidi, ecc. Nonostante la nanoremediation si sia rivelata molto efficace nel trattamento di falde idriche caratterizzate da permeabilità medio/alta, questa tecnica spesso risulta poco efficace in acquiferi molto eterogenei, soprattutto in presenza di orizzonti limosi o argillosi scarsamente permeabili. Le particelle non riescono infatti a penetrare facilmente all’interno delle zone a bassa permeabilità, dove la maggior parte degli inquinanti tende ad accumularsi, portando così ad una notevole riduzione dell’efficacia della bonifica.